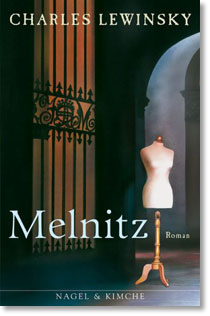

Roman

774 Seiten

Verlag Nagel & Kimche, 2006

Es war eine neue – und natürlich sehr angenehme – Erfahrung für mich, mit diesem Familienroman in den Bestsellerlisten aufzutauchen und dort sogar ein Vierteljahr lang den ersten Platz zu besetzen. Ich hätte selber nie erwartet, dass diese Saga einer jüdischen Schweizerfamilie zwischen 1871 und 1945 auf ein so starkes Echo stoßen würde.

Besonders interessant war die Erfahrung, dass viele Schweizer Juden in einzelnen Figuren den einen oder anderen Vorfahren zu erkennen glaubten, und dann immer ganz enttäuscht waren, wenn ich ihnen versichern musste, dass keiner meiner Charaktere ein reales Vorbild habe. (Mit Ausnahme des zum Freidenker mutierten Rabbiners Jakob Stern, der tatsächlich so oder so ähnlich existiert hat.)

„Melnitz“ hat nichts Autobiographisches an sich, wenn man einmal davon absieht, dass die Familiengeschichten aller Schweizer Juden ein bisschen ähnlich verlaufen sind. Meine Vorfahren werden es mir wohl verzeihen, dass sie in diesem Buch nicht persönlich zu Wort kommen.

Sehr viel muss ich hier nicht über das Buch schreiben. Ich zitiere lieber ein paar Kritiken. So überschwänglich dürfte ich mich selber gar nicht äußern…

Übersetzungen:

Italienisch

Schwedisch

Holländisch

Chinesisch

Spanisch

Dänisch

Französisch

Hebräisch

Kroatisch

Türkisch

Englisch

Am letzten Tag der Trauerwoche, wenn der Verlust sich im Alltag verlaufen hatte, wenn man den Schmerz schon suchen musste, ein Mückenstich, der gestern noch gejuckt hat und heute kaum mehr zu ertasten ist, wenn die Rücken weh taten vom Sitzen auf den niedrigen Hockern, die der alte Brauch den Hinterbliebenen für die sieben Tage zuweist, dann war er ganz selbstverständlich wieder da, trat unauffällig mit den anderen Besuchern ins Zimmer, durch keine Äußerlichkeit von ihnen unterschieden. Nur Essen brachte er keines mit, auch wenn das der Brauch gewesen wäre. In der Küche warteten die Töpfe und die zugedeckten Schüsseln in Reih und Glied, eine Ehrenwache für den Verstorbenen; er kam mit leeren Händen, nahm sich einen Stuhl, wie man es tut, sagte kein Wort, wenn er von den Trauernden nicht angesprochen wurde, stand auf, wenn sie beteten, setzte sich, wenn sie sich hinsetzten. Und wenn dann die andern, ihren Trostspruch murmelnd, sich verabschiedeten, blieb er einfach sitzen, war wieder da, wie er immer da gewesen war. Seine Ausdünstung von feuchtem Staub mischte sich mit den anderen Gerüchen des Trauerhauses, Schweiß, Talgkerzen, Ungeduld; er gehörte wieder dazu, trauerte mit, nahm Abschied von sich selber, seufzte sein vertrautes Seufzen, das halb ein Stöhnen war und halb ein Schnarchen, schlief ein mit hängendem Kopf und offenem Mund und war wieder da.

Salomon Meijer stand von seinem Hocker auf, schob den Körper in die Höhe, stemmte ein schweres Gewicht, ein Kuhviertel oder einen Mühlensack Mehl, reckte sich, dass die Gelenke in den Schultern knackten, und sagte: »Nu. Lasst uns etwas essen.« Er war ein großer, breit gebauter Mann, der nur deshalb nicht kräftig wirkte, weil sein Kopf zu klein war für seine Statur, der Kopf eines Gelehrten auf dem Körper eines Bauern. Er hatte sich einen Backenbart wachsen lassen, der stellenweise – viel zu früh, meinte Salomon – schon weiß wurde. Darunter, vom Bart eingerahmt, bildete ein Geflecht aus geplatzten Äderchen zwei rote Flecken, die ihn immer wie angeschickert aussehen ließen, obwohl er nur zum feierlichen Kiddusch Wein trank, sonst höchstens mal, an ganz heißen Tagen, ein Bier oder zwei. Alles andere vernebelt den Kopf, und der Kopf ist der wichtigste Körperteil eines Viehhändlers.

Er war ganz schwarz gekleidet, nicht aus Trauer, sondern weil er sich eine andere Farbe nicht vorstellen konnte, trug einen altmodischen Gehrock aus schwerem Tuch, den er jetzt, wo keine Besucher mehr zu erwarten waren, aufknöpfte und hinter sich fallen ließ ohne sich umzusehen. Er ging davon aus, dass seine Golde den Gehrock schon auffangen und, wie es sich gehört, über eine Stuhllehne legen würde, und darin lag nichts Tyrannisches, nur die Selbstverständlichkeit klar aufgeteilter Bereiche. Er rückte sein seidenes Käppchen zurecht, eine überflüssige Geste, da es doch seit Jahren nicht verrutscht war, denn auf Salomon Meijers Schädel wuchsen keine widerspenstigen Haare. Schon als jungen Mann hatten ihn seine Freunde den Galech genannt, den Mönch, weil die kahle Stelle auf seinem Kopf sie an eine Tonsur erinnerte.

Auf dem Weg in die Küche rieb er sich die Hände, wie er es immer tat, wenn es ans Essen ging; als wasche er sich schon, noch bevor er beim Wasser angekommen war.

Golde, Frau Salomon Meijer, musste die Arme bis über den Kopf heben, um den Gehrock auszuschütteln. Sie war klein gewachsen, war früher einmal zart gewesen, so zart, dass im ersten Jahr ihrer Ehe eine scherzhafte Gewohnheit entstanden war, die kein Außenstehender verstand oder auch nur bemerkte. Wenn Salomon beim Eingang des Sabbats den Bibelvers »Esches chajil mi jimzoh« zum Lob der Hausfrau sprach, dann machte er nach den ersten Worten eine Pause und sah sich suchend um, als habe er nicht »Wer eine tüchtige Frau findet« gesagt, sondern »Wer findet die tüchtige Frau?« Früher, jung verheiratet und jung verliebt, hatte er an jedem Freitagabend eine Pantomime dazu aufgeführt, hatte in übertriebener Tölpelhaftigkeit nach seinem kleinen, feinen Frauchen gesucht, und hatte sie dann, endlich gefunden, an sich gezogen und sogar geküsst. Jetzt war davon nichts übrig geblieben als eine Pause und ein Blick, und wenn ihn jemand nach dem Grund dafür gefragt hätte, Salomon Meijer wäre selber ins Grübeln gekommen.

Golde war mit den Jahren dick geworden, sie hastete breitbeinig durchs Leben, ein eiliger Bauer beim Säen, trug ihr Kleid mit den schwarzseidenen Bändern wie ein Krug die Wärmehaube, und der rötliche Scheitel, obwohl bei der besten Perückenmacherin von Schwäbisch Hall gearbeitet, saß auf ihrem Kopf wie ein Vogelnest. Sie hatte die Gewohnheit angenommen, die Unterlippe tief in den Mund hineinzuziehen und darauf herumzukauen, was sie zahnlos aussehen ließ. Es kam Salomon manchmal vor, als ob irgendwann – nein, nicht irgendwann, musste er sich dann korrigieren: als ob nach jener langwierigen, schmerzhaften Geburt, nach jenen sinnlos durchschrienen Nächten, eine junge Frau ihn verlassen und eine Matrone deren Platz eingenommen hätte. Aber Golde war deshalb kein Vorwurf zu machen, und wer eine tüchtige Frau findet, heißt es, hat damit Wertvolleres gewonnen als die köstlichsten Perlen. Er sagte es jede Woche, machte eine Pause und sah sich suchend um.

Der Gehrock hing jetzt über der Lehne des lederbezogenen Sessels, in dem sich Salomon nach einem langen Tag auf der Landstraße gerne ausruhte, den er aber heute dem Rebbe, Raw Bodenheimer, angeboten hatte. Nun mussten die Stühle zurück in Reih und Glied gebracht werden, es musste wieder Ordnung gemacht werden und man musste Onkel Melnitz wecken, dem das Kinn auf die Brust hing wie einem Toten. »Nu? Ich habe Hunger!«,, rief Salomon aus der Küche.

Für gewöhnlich, oder doch immer dann, wenn der Hausherr nicht in Geschäften unterwegs war, aß man bei Meijers im Vorderzimmer, das Mimi als Salon zu bezeichnen liebte, während es bei ihren Eltern einfach und poschet Stube hieß. Heute war dort der große Tisch gegen die Wand geschoben, so dass die Schabbeslampe ins Leere hing, man hatte Platz für die Besucher schaffen müssen, viel Platz, denn Salomon Meijer war ein geachteter Mann in Endingen, ein Vorsteher der Gemeinde und Verwalter der Armenkasse. Wer an seinen Simches ein Glas Kirschwasser »auf das Leben« getrunken hatte, der kam zu ihm auch bei einer Schiwe, um ihm die Ehre anzutun und weil man nie wissen konnte, wann man ihn brauchte. Salomon konstatierte es ohne Vorwurf.

Man aß also für einmal in der Küche, wo Chanele schon alles vorbereitet hatte. Sie war eine arme Verwandte, meinten die Leute in der Gemeinde, wenn auch die in Mischpochologie erfahrensten alten Weiber nicht zu sagen wussten, welchem Zweig des meijerschen Stammbaums sie entsprossen sein sollte. Salomon hatte sie damals, vor nun schon bald zwanzig Jahren, von einer Geschäftsreise ins Elsass mitgebracht, ein schreiendes, zappelndes Bündel, in Tücher gewickelt wie eine Straßburger Stopfgans. »Warum hätte er sie bei sich aufgenommen, wenn sie nicht mit ihm verwandt wäre?«, fragten die alten Weiber, und manche von ihnen, denen die Zähne ausgefallen waren, und die deshalb von allen Menschen das Schlechteste dachten, wiesen mit bedeutsamem Kopfnicken darauf hin, dass Chanele genau das gleiche Kinn habe wie Salomon, und dass man sich ja denken könne, warum er damals so oft ins Elsass gefahren sei.

In Wirklichkeit war die Sache ganz anders gewesen. Der goijische Doktor hatte Salomon erklärt, der Sohn, den sie hatten zerstückeln müssen, um ihn aus seiner Mutter herauszuholen, habe Golde so zerrissen, dass sie eine weitere schwere Geburt nicht überleben würde; er solle dankbar dafür sein, dass er wenigstens ein Kind habe, wenn auch nur ein Mädchen. »Danken Sie Ihrem Gott«, hatte er gesagt, ganz als gäbe es mehrere davon, und sie hätten ihre Zuständigkeiten so klar untereinander aufgeteilt wie der Amtsarzt und der Viehdoktor.

Nun weiß jeder, der praktisch zu denken versteht, dass ein Kind allein viel mehr Arbeit macht als zwei, und als sich auf einer Reise die Gelegenheit ergab – eine Mutter war im Kindbett gestorben und ihr Mann hatte darüber den Verstand verloren –, da griff Salomon zu, eine Investition, so praktisch und unsentimental, wie man ein Kalb billig kauft und durchfüttert, bis es sich als Milchkuh mehrfach bezahlt macht.

So war Chanele keine Tochter des Hauses, aber auch kein Dienstmädchen, wurde mal als das eine behandelt und mal als das andere, war niemandem im Herzen und niemandem im Weg. Sie trug Kleider, die sie sich selber nähte oder die Mimi nicht mehr gefielen, und ihre Haare waren in ein Netz gepackt, wie bei einer verheirateten Frau; wer keine Mitgift hat, muss auch nicht aussehen. Wenn sie lachte, war sie sogar hübsch, nur ihre Augenbrauen waren zu breit, sie schienen ihr Gesicht durchzustreichen, wie man eine Rechnung durchstreicht, die falsch ist oder erledigt.

Chanele hatte die Mahlzeit auf dem Küchentisch angerichtet. Zu kochen hatte es nichts gegeben, denn um den Trauernden genau diese Arbeit zu ersparen, bringt man zu einer Schiwe ja Essen mit. Trotzdem brannte im Herd ein kräftiges Feuer, knackende Tannenscheite, die ihre Hitze schnell abgaben. Nachts gefror es draußen immer noch, obwohl man in zwei Wochen schon den Seder feiern würde; Pessach fiel früh in diesem Jahr 1871.

»Nu?«

Wenn Salomon Meijer Hunger hatte, wurde er ungeduldig. Er saß am Tisch, die Hände links und rechts auf das Holz gelegt, wie der Mohel seine Instrumente bereitlegt vor der Beschneidung. Er hatte schon Mauzi gemacht, hatte ein Stückchen Brot mit Salz bestreut, den Segensspruch darüber gesprochen und es in den Mund gesteckt. Dann hatte er aber nicht weiter zugegriffen, denn er legte Wert darauf, dass alle zusammen mit ihm am Tisch saßen, wenn er schon zu Hause war. Allein essen konnte er die ganze Woche. Jetzt trommelte er mit der rechten Hand auf die Tischplatte und hob dabei immer wieder im Takt das Handgelenk, wie Musikanten es tun, wenn sie Zuhörern ihre Kunstfertigkeit zeigen wollen. Seine Finger tanzten, aber es war kein fröhlicher Tanz, es konnte, wie im Wirtshaus, leicht eine Rauferei daraus werden.

Endlich kam Mimi herein, mit einem theatralischen Trippelschritt, der deutlich machen sollte, wie sehr sie sich doch beeilte. Sie hatte sich unnötigerweise noch einmal umgezogen und trug jetzt einen mausgrauen Hausmantel, eine Spur zu lang, dass der Saum über den Steinboden schleifte. »Die Leute«, sagte sie. »All diese Leute! Ist es nicht ennuyant?«

Mimi liebte kostbare Worte, wie sie alles Elegante liebte, pickte sie in goijischen Büchern auf, die sie sich heimlich bei Anne-Kathrin, der Tochter des Schulmeisters, auslieh, und streute sie als Goldstaub ins Alltagsgespräch. Wegen ihrer Neigung zur Vornehmheit mochte sie es auch nicht, dass man sie immer noch Mimi nannte, ein Kindername, dem sie längst – »Also wirklich, Mamme, längst!« – entwachsen war. Mit fünfzehn, man durfte sie bei Gefahr eines Tränengewitters nicht daran erinnern, hatte sie sich einmal auf Mimolette kapriziert, und Salomon, einem Spaß nie abgeneigt, hatte sie ein paar Tage lang tatsächlich so genannt, bevor er ihr lachend gestand, dass in Frankreich eine Käsesorte so hieß. Seither bemühte sie sich, als Namen zumindest Miriam, wie sie ja auch tatsächlich hieß, durchzusetzen, hatte aber gegen die alte Familiengewohnheit nichts ausrichten können.

Mimi besaß alles, was zu einer Schönheit gehört, eine makellose weiße Haut, volle Lippen, große braune Augen, die immer ein bisschen feucht schimmerten, langes, sanft gewelltes schwarzes Haar. Aber aus irgendeinem Grund – sie hatte schon Stunden vor dem Spiegel verbracht und keine Erklärung dafür gefunden – passten die perfekten Einzelteile bei ihr nicht wirklich zusammen, wie manchmal eine Suppe trotz bester Zutaten einfach nicht schmecken will. Sie ließ sich diese Selbstzweifel nicht anmerken, gab sich im Gegenteil lieber hochmütig und sogar herablassend, dass ihre Mutter sie schon mehr als einmal gefragt hatte, ob sie sich eigentlich für die biblische Esther halte und darauf warte, dass Boten, auf der Suche nach den schönsten Jungfrauen, nach Endingen kämen, um sie ihrem König zuzuführen.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG AM SONNTAG / JÜDISCHER SCHWEIZER SPIEGEL

Mit seiner Familiensaga »Melnitz« schreibt sich Charles Lewinsky in die erste Reihe unserer Literatur.

Um es gleich zu sagen: Das ist ein herausragender Roman, von einer Qualität, wie man sie in der Schweizer Literatur nur sehr selten antrifft. Er erzählt am Beispiel einer weitverzweigten Familie die Geschichte der Juden in der Schweiz zwischen 1871 und 1937. Aber was heisst hier: erzählt – Charles Lewinsky stellt sie in aller das Lachen wie das Leiden umfassenden Lebendigkeit vor uns hin. Und ist in seiner Kunst, seinen Figuren und Themen, seiner Menschlichkeit, ja seiner Liebe so reich, dass man kaum weiss, wo mit Loben beginnen.

Vielleicht damit: Der Schreibende kann sich nicht erinnern, in den letzten Jahren je einen so umfangreichen, nämlich 770 Seiten starken Roman so rasch, so leicht und mit so feingefächerter, stets ihre Farbe wechselnder Neugier gelesen zu haben. Das ist umso erstaunlicher, als der Autor kaum zu den handelsüblichen literarischen Weckaminen Zuflucht nimmt. Er hält zwar die Leserteilnahme mit gekonnten Kunstgriffen am Leben. Aber aufgesetzte Spannungsregie, Thrillerhaftes gar sind seine Sache nicht. Im Gegenteil: Im Vergleich mit Lewinskys «Melnitz» war Nadolnys «Entdeckung der Langsamkeit» die reine Hast. Lewinsky erzählt so unbeirrt verweilend, so reich an Einzelheiten und Nebensachen, wie man es lange nicht gesehen hat. Und doch bleibt man dran. Warum?

Sprechende Einzelheiten

Auf den ersten 150 Seiten taucht der Roman tief in die Welt des Endinger Judentums um 1870. Vor uns ersteht die Familie des Viehhändlers Salomon Meijer, seine Frau Golde, seine Tochter Mimi, seine angenommene Tochter Chanele; mit ihnen und uns leben andere Endinger Juden, der Metzger Pomeranz, sein Sohn Pinchas. Jede dieser Figuren würden wir auf der Strasse auf Anhieb wiedererkennen, auf den Strassen von Endingen natürlich, wo Schweizer Juden damals zu wohnen hatten, und denen von Baden, wo Meijers aus der französischen Armee geflohener Schwiegersohn Janki bald ein Stoffgeschäft eröffnet. Wir würden auch diese Stoffhandlung und die Metzgerei leicht finden und wären imstande, jedem, der uns danach fragt, das Interieur und die Eigenheiten der Angestellten akkurat zu beschreiben.

Solch verweilender Überfluss an Details hat für gewöhnlich seine Tücken. Faktenreichtum sieht rasch nach ausgeleertem Zettelkasten aus, Einzelheiten tendieren ins Pittoreske und Dekorative, genaue Personenbeschreibungen sind oft blosse Routine. Lewinsky hat diese Probleme nicht. Er ist zwar sehr langsam, aber mehr noch ist er schlackenlos – das ist ein Hauptgrund, warum man als Leser dranbleibt. Lewinskys Einzelheiten sind sprechend, seine Figurenzeichnung ist träf, seine Sätze schwitzen nicht, wortarm sind sie nicht, aber wortreich schon gar nicht. Vor allem aber: Ihr Erzähler bleibt nie auf ihnen hocken, sie sind im Dienst eines sehr genauen Blicks und eines gutem Timings. Fein gehörte Dialoge unterbrechen die Beschreibungen, knappes Räsonnement schneidet die Dialoge, alles wird zur Szene, und jede Szene zur Aussage.

Wer so gut erzählen kann, kann es sich auch leisten, in seinen Roman fast eine ganze Kultur- und Sozialgeschichte der Schweizer Juden einzubauen. Wir sehen Warenhäuser aus dem Boden schiessen, durchleben die Demagogie des Kampfes ums Schächtverbot, gehen durch Zürichs jüdische Wohnquartiere, die Frömmigkeit schwächt sich ab und kehrt in Salomon Meijers Urgrosskindern wieder zurück, in den Ururgrosskindern taucht auch der Zionismus auf. Lewinsky hat mit den langen Rhythmen von fünf Generationen nie seine Mühe, wir spüren die Ferne der Zeiten und zuzeiten ihre unvermutete Nähe. Aber er tut alles, was er tut, nicht um der blossen Wissensvermittlung willen, so dankbar man für sie auch sein mag. Doch warum sonst, und warum so ausführlich?

Gewöhnlichkeit, mag eine Antwort lauten. Er zeigt uns das gewöhnliche, alltägliche Leben von fünf Generationen schweizerischer Juden. Gewöhnlichkeit – das sind Kleider und Moden, Wohnzimmer und Esssitten. Gewöhnlichkeit – das ist auch das an jiddischen Ausdrücken reiche und auch sonst in zahllosen Einzelheiten eigene jüdisch- schweizerische Deutsch dieses Buches. Gewöhnlichkeit ist der Gezeitenwechsel des Lebens, Geburten, Heiraten, Todesfälle. Gewöhnlichkeit ist die Spannbreite zwischen komischen Kapiteln und solchen, bei denen man weinen möchte.

Ohne aufgesetzte Moral

Lewinsky gibt das alles und alles reichlich. Er gibt die komische Beinahe- Freundschaft zwischen einem Fröntler und einem jungen Zionisten an der Landwirtschaftsschule Strickhof. Er lässt, in einem abenteuerlichen Kapitel, einen Vater seinen Sohn, einen Jeschiwe-Schüler, aus den Kriegswirren Galiziens im Ersten Weltkrieg retten. Und er erzählt, wie der gleiche Sohn später als Rabbiner im nationalsozialistischen Deutschland verschwindet.

Nicht erst hier ist natürlich zu bemerken, wie delikat es ist, von gewöhnlichem jüdischem Leben zu reden und zu erzählen. Doch hier gerade liegt Lewinskys grösste Meisterschaft. Er sagt und zeigt alles, und alles im richtigen Ton. Er wird nicht sentimental, wenn er Lebenslust zeigt. Und muss sich nicht zur Gesinnung lehnen, wenn er den schweizerischen Antisemitismus vorführt; er zeigt ihn einfach so genau, dass er ihn gar nicht mehr anklagen muss. Die Trauer, die François, der erste Meijer, der sich taufen lässt, in die Familie bringt, wird niemand vergessen. Und die Leiden seines heimatlosen Sohnes Alfred noch weniger. Und durch alles gehen die gespensterhaften Schritte des toten und doch immer wiederkehrenden Onkel Melnitz, der weiss, dass die jüdische Gewöhnlichkeit immer verfolgt wurde, und der das Gedächtnis an die Toten wach hält.

Hat dieses wunderbare Buch denn gar keine Mängel? Nun, wir haben nicht ein Drittel seiner Vorzüge und kaum ein Viertel seiner Personen erwähnt, wollen aber doch zugeben, dass Lewinsky einige Male mit dem Zaunpfahl winkt, man merkt dann eher, als einem lieb ist, was kommt, und ist leicht verstimmt – bis es dann kommt und, siehe da, wieder so schön und gut gemacht ist, dass die Verstimmung gleich verweht.

Andreas Isenschmid

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

JANKI, DER HELD

Was die Schweiz bewegt: Charles Lewinskys »Melnitz«

Sagen wir es gleich: ein Schmöker. Heute verwendet man dieses Wort kaum noch, in der Zeit aber, in der dieser Roman spielt, wusste man noch genau, was ein Schmöker ist. Ein Autor, der es schafft, über 770 Seiten hinweg, einige Durststrecken eingeschlossen, den Leser bis zur letzten Seite mit den Gestalten leben, lieben und leiden zu lassen, der hat einen Schmöker geschrieben. Der gute Schmöker zeichnet sich vor allem durch drei Elemente aus: stimmige Charaktere, Welthaltigkeit und einen Sinn für Spannungsbögen. Charles Lewinsky hat einen guten Schmöker geschrieben.

Dabei verlässt er sich auf den inneren Drive der konventionellsten aller Romanformen: des Familienromans. Denn der Familienroman sorgt schon durch den Wechsel der Generationen dafür, dass stets aufs neue und immer wieder anders, nämlich im Wechselverhältnis mit dem sich ändernden Weltlauf, gehofft, geliebt und gelitten wird. Und der Zeitraum, in dem Lewinsky seinen Roman spielen lässt, die Jahre von 1871 bis 1945, repräsentiert in sich selbst bereits einen gewaltigen Spannungsbogen, in dem die größten Aufstiegssehnsüchte und die schlimmsten geschichtlichen Katastrophen Raum haben.

Die epische Welt, die Charles Lewinsky entfaltet, ist für den deutschen Leser einerseits ganz nah und andererseits doch sehr fern. Denn er erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie, die nicht der literarisch vertrauten Welt des Bürgertums, sondern einem dörflich-kleinstädtischen Milieu entstammt. Und der Roman spielt in der Schweiz, von der es auf der letzten Seite des Romans im Rückblick auf die Geschichte dieser Familie heißt: „Ihr habt Glück gehabt, hier in der Schweiz.“ Freilich: nicht nur Glück, denn sonst gäbe es ja keinen Roman zu erzählen.

Eine Schweizer Kleinstadt im Jahre 1871: das lässt unwillkürlich an Gottfried Kellers „Leute von Seldwyla“ denken. 1871 war allerdings der zweite Band der „Leute von Seldwyla“ noch nicht erschienen, der die Novellen „Kleider machen Leute“, „Der Schmied seines Glückes“ und „Das verlorene Lachen“ enthält – Titel, die auch als Kapitelüberschriften bei Lewinsky Verwendung hätten finden können. Und das Dorf Endingen im Aargau, in dem der Familienroman der Meijers beginnt, ist anders als Seldwyla auch nicht ein repräsentatives Konzentrat der Schweiz, sondern in seiner unspektakulären Alltäglichkeit ein ganz besonderer Ort: neben Lengnau das einzige Dorf in der Schweiz, in dem vom siebzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert einer jüdischen Gemeinde die dauerhafte Niederlassung möglich war, wobei auch dort den Juden der Erwerb von Grund und Boden sowie die Ausübung eines Handwerks verwehrt blieben. So übt denn Salomon Meijer, der gemütvoll-kantige Patriarch der Familie, das Gewerbe eines Viehhändlers aus und hat es darin zu einem Maß an Wohlstand gebracht, das ihn in die Lage versetzt, im Bedarfsfall seine kapriziöse Tochter Mimi und seine illusionslose Pflegetochter Chanele mit einer ansehnlichen Mitgift ausstatten zu können.

Diesen Bedarfsfall lässt der Erzähler, der alles dafür tut, den Leser nicht emotional verhungern zu lassen, rasch eintreten: Schon in der ersten Nacht – mit der die Trauerwoche für den eben verstorbenen Onkel Melnitz abschließt – schneit Salomon und seiner Frau Golde plötzlich Janki Meijer ins Haus, seines Zeichens französischer Staatsbürger, in bestem Pariser Hause ausgebildeter Schneider und auf ferne Weise zur Mischpoche des Beheijmeshändlers gehörig. Janki, zunächst eine reichlich pikareske Figur, ist als französischer Soldat, der im deutsch-französischen Krieg nie in die Nähe der Kampfhandlungen gekommen war, ausgerechnet in der Schweiz in Gefangenschaft geraten und hat sich rasch zu der ihm bis dahin unbekannten Verwandtschaft abgesetzt. Drei Monate später besitzt der eminent geschäftstüchtige Janki einen Laden für französische Stoffe, freilich schon nicht mehr im dörflichen Endingen, sondern in der benachbarten Kleinstadt Baden. Weil ihm auch dort der ganz alltägliche Antisemitismus, von dem dies Buch viel zu erzählen weiß, entgegenschlägt, wird gezielt das Gerücht von einer Kriegsverletzung, die sich Janki heldenhaft in der Schlacht bei Sedan zugezogen habe, in die Welt gesetzt, und so läuft ihm die Kundschaft reichlich zu.

So stellt sich nur noch die Frage: Mimi oder Chanele, und da allen Beteiligten lange nicht klar ist, was der Leser schon ahnt, nämlich wer zu wem passt, braucht es einige Zeit, bis es zur Hochzeit zwischen Janki und Chanele kommt und Mimi dem torakundigen Schächter Pinchas Pomeranz die Hand reicht.

Und so geht es nach der Maxime „Es gibt nun mal Geschichten, die sind stärker als die Wirklichkeit“, auf die man schon auf Seite 38 stößt, weiter durch die Jahrzehnte: Ehen werden geschlossen, Kinder geboren, die Menschen sterben manchmal lebenssatt, manchmal plötzlich und gewaltsam, wie es eben so ist. Familienromane können eine heikle Mechanik entwickeln, die vom Lebenszyklus selbst vorgegeben wird, und um dies zu verhindern, hat Lewinsky sich klug dazu entschlossen, seinen Stoff in vier Jahresschnitten zu organisieren: 1871, 1893, 1913 und 1937; ein knapper Epilog wird ins Jahr 1945 verlegt.

Natürlich hat der Erzähler diese Jahresschnitte nicht nur um der Markierung der Generationsfolgen willen, sondern auch aufgrund ihrer historischen Signifikanz gewählt. 1871 beginnen auch für die Schweizer Juden Gründerjahre; während Salomons Schwiegersohn Janki zwei erfolgreiche Textilhäuser in Baden aufbaut, besitzt sein Enkel François bereits ein Warenhaus in Zürich. Am 20. August 1893 wird infolge einer von antisemitischen Ressentiments getragenen Volksinitiative ein Schächtverbot in die Bundesverfassung aufgenommen, was Pinchas zur Aufgabe seines Berufs zwingt. Im selben Jahr findet in Zürich ein Sozialistenkongress statt, was wiederum Chaneles und Jankis Tochter Hinda einen Ehemann von rabiater Fröhlichkeit in Gestalt des Gewerkschaftsmannes Zalman Kamionker einträgt. Der Beginn des Ersten Weltkriegs dann: Zu seinen Opfern zählt François› einziger Sohn Alfred, der wiederum Desiree Pomeranz geliebt hat, das einzige Kind von Mimi und Pinchas; sie wird ihr weiteres von Pflichten erfülltes Leben der Trauer um Alfred widmen. 1937 schließlich stirbt Chanele, die seit vielen Jahren das lebenskluge Zentrum der Familie Meijer gebildet hat, und ihr Enkel Ruben Kamionker, Hindas und Zalmans Sohn, fällt als Rabbiner in Halberstadt mit seiner Familie dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer.

So bleiben am Ende von den vielen Mitgliedern der Familie Meijer nur zwei Träger des Namens übrig: Chaneles Söhne François, aus Geschäftsinteressen zum Christentum übergetreten (was ihm freilich nichts nützt), und Arthur, der schwule Arzt, die rührendste Figur des Romans. Gerade der lebensängstliche Arthur ist es, der der Familie Meijer eine Zukunft gibt dadurch, dass er eine Jüdin aus Kassel heiratet, um ihren Kindern und ihr selbst das Überleben in der Schweiz zu ermöglichen, und danach die Kinder adoptiert. Die Meijers sind, so denkt Arthur 1913, „eine jüdische Familie wie alle anderen“, und darin bezeugt er den Willen des Autors, ihrer Geschichte exemplarischen Charakter zu verleihen: exemplarisch für die Geschichte der Juden in der Schweiz, in einem Land, in dem sie überleben konnten, weil es, wie der einem deutschen Konzentrationslager entflohene Herr Grün sagt, „nichts Besonderes sein will“. Allerdings ist die Schweiz auch darin nichts Besonderes, dass es auch in ihr massiven Antisemitismus gab. Der Roman erzählt auf eindringliche Weise vom ganz gewöhnlichen Antisemitismus und von der an unsichtbare Grenzen stoßenden Sehnsucht einer Familie, auf selbstverständliche Weise der Schweizer Gesellschaft anzugehören und dabei die eigene Religion und ihre Riten, über die viel in diesem Buch zu lernen ist, beibehalten zu können.

Onkel Melnitz redet allen rein

Dem Bewusstsein von der Präsenz der Bedrohungen, vom Fortleben des Antisemitismus und von der Kontinuität der Judenverfolgungen verleiht Charles Lewinsky eine eigene Stimme: die des Onkel Melnitz, mit dessen Tod der Roman beginnt. „Immer, wenn er gestorben war, kam er wieder zurück.“ Mit diesem Satz setzt der Roman ein, und mit ihm beginnt auch sein ins Jahr 1945 verlegter Epilog. Melnitz ist der allegorische Repräsentant des jüdischen Gedächtnisses. In entscheidenden Situationen tritt er als Deuter und Mahner auf, der das, was den Figuren widerfahren ist, in diese Geschichte einordnet und ihnen damit ziemlich auf die Nerven geht. Onkel Melnitz dürfte allerdings auch vielen Lesern auf die Nerven gehen. Denn alles, was er sagt, geht ja bereits aus den Lebensgeschichten der Figuren selbst hervor. Wer so kraftvoll und mit dem für Schmöker charakteristischen Willen zur Deutlichkeit eine exemplarische Geschichte zu erzählen versteht wie Lewinsky, der sollte keiner allegorischen Figur mehr bedürfen, die verkündet, dass und auf welche Weise ihre Geschichte exemplarisch ist.

Charles Lewinsky ist ein vielfach erprobter Unterhaltungsschriftsteller und ein in der Schweiz höchst erfolgreicher Fernsehmann. Der Leser merkt das in jeder Zeile: Man kann das ganze Buch vom Blatt weg verfilmen. Das bezeichnet in diesem Fall nur Vorzüge: Der Autor kann mit wenigen Strichen vielfarbig abschattierte, lebensvolle Charaktere zeichnen; er kann wunderbare Dialoge schreiben; er verfügt über einen hohen Sinn für erzählerischen Rhythmus; er vermag Situationskomik einzusetzen und überdreht auch in sentimentalen Situationen die Gefühlsschraube nicht. Und nicht zuletzt besitzt er jenes beneidenswerte Sensorium für historisches Kolorit und fürs sprechende geschichtliche Detail, über das erfahrene Skriptautoren verfügen müssen.

Dies alles kann Charles Lewinsky erzählerisch mit leichter Hand umsetzen, weil er ein reiches sprachliches Repertoire zur Disposition hat. „Es roch nach Kardamom, nach Nelken und nach einem neuen Leben.“ Das ist genau die Mischung von Sinnlichkeit und Spiritualität, die man sich von einem Roman erhofft. Ein wunderbarer Schmöker. Wer’s kann, mach’s nach.

Ernst Osterkamp

WELTWOCHE

Lieber Charles Lewinsky

Wissen Sie eigentlich, was Sie da angestellt haben? Alles über den Haufen geworfen haben Sie! Sie, der Unterhaltungs-Fuzzi, der Sachen wie „Fascht e Familie“ verbrochen hat. Siebenhundert Schlager, tausend TV-Shows getextet, für Publikumslieblinge wie Harald Juhnke Sketchs gebrünzelt, zehn Bücher und acht Bühnenstücke in die Schreibmaschine gehackt. Sie, der „Mozart der Schweizer Fernsehunterhaltung“ (Kurt Felix), ausgerechnet Sie haben den dicken Roman „Melnitz“ geschrieben, für den Sie mit uneingeschränktem Lob eingedeckt wurden.

„Das ist ein herausragender Roman, von einer Qualität, wie man sie in der Schweizer Literatur nur selten findet“, jubelt Andreas Isenschmid, Ex-„Literaturclub“-Mitglied und Zeitmitarbeiter bei der NZZ am Sonntag. Isenschmid kann „sich schlicht nicht daran erinnern, in den letzten Jahren einen so umfangreichen, nämlich 770 Seiten starken Roman, so rasch, so leicht und mit so feingefächerter, stets ihre Farbe wechselnder Neugier gelesen zu haben“.

Also ich würde mich an Ihrer Stelle irgendwie schuldig fühlen. Wie können Sie nur das Selbstverständnis einer ganzen Schriftstellergeneration zur Sau machen. Denken Sie mal an all die ehemaligen Primarlehrer mit den selbstgestrickten Socken, die irgendwann mal anfingen, Literatur ins Wachsheft zu kritzeln, und sich dabei stets geschworen haben, ein reines Herzchen zu bewahren. Zwar massvoll dem Rotwein und den Gauloises zuzusprechen. Aber nie und nimmer den Lockrufen des Kommerzes nachzugeben, sich gar in die Niederungen der TV-Unterhaltung zu begeben. Dieses ganze schwarzgekleidete Schreibervölklein guckt jetzt verständnislos ins Glas und fühlt sich irgend- wie verraten. Es ginge ja noch, wenn man Ihnen nur attestierte, Sie seien super im Crossover. Also einer aus dem U-Bereich, der zwischendurch, so quasi als Fingerübung, auch mal eine ernste Kiste stemmt. Ungefähr so, wie der Jazzpianist Keith Jarrett mal schnell das „Wohltemperierte Klavier“ aufnimmt – und damit natürlich nur anerkennendes Stirnrunzeln erntet. Nein, jetzt sind die letzten Barrieren gefallen. Das ist der Big Bang der Literaturszene: Nach „Melnitz“ wird es eine Zeit vor und eine nach Lewinsky geben. Man wird jungen Menschen, die Schriftsteller werden wollen, raten müssen: Melde dich erst mal als Texter bei Thomi Gottschalk.

Mit herzlichen Grüssen

Peter Rothenbühler

Zurück zur Übersicht