Roman

319 Seiten

Haffmanns Verlag Zürich, 2000

„Die Welt ist tausend Schritte lang“ – von einem Ende eines französischen Dorfes bis zum andern. Hier kennt jeder jeden, man schaut sich gegenseitig in die Fenster und in die Geheimnisse, und die kleine Dorfwelt scheint in Ordnung zu sein. Bis alte Geschichten wieder auftauchen und noch ältere, die man längst begraben glaubte, bis die scheinbar heile Welt des Dorfes durcheinander gerät und es eine ganze Weile dauert, bis man sich auf einen Sündenbock und auf eine gemeinsame Erinnerung geeinigt hat. Denn Wirklichkeit ist nicht, was passiert ist, sondern das, bei dem niemand mehr widerspricht.

Im Mittelpunkt des Romans steht ein deutscher Lehrer, der als Außenseiter in dem Dorf wohnt und sich eigentlich vorgenommen hat, das Leben nur noch zu beobachten und nicht mehr daran teilzunehmen. Aber er wird in die Geschichte und die Geschichten des Dorfes immer mehr hineingezogen, und nur von seiner eigenen Vergangenheit, in der es auch vieles gibt, über das man besser nicht spricht, erfährt niemand etwas.

Ich lebe selber in einem kleinen französischen Dorf – Vereux in der Franche-Comté – und habe dort eine Menge darüber gelernt, wie so eine kleine Gemeinschaft funktioniert. Trotzdem habe ich keinen Schlüsselroman über meine Nachbarn geschrieben, genau so wenig, wie der Ich-Erzähler mit mir selber gemein hat.

Das Buch ist mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung ausgezeichnet worden, was mir allerdings kein Glück brachte. Wenige Wochen nach der Preisverleihung ging der Haffmans Verlag in Konkurs und so war das Buch zwar preisgekrönt aber nicht mehr lieferbar. Manchmal haben die libelli eben wirklich ihre fata…

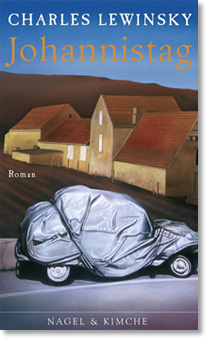

Neuauflage: Nagel und Kimche 2007

Übersetzungen:

Französisch

Holländisch

Wenn Du kämst (aber Du kommst ja nicht), müsstest Du die Hauptstraße verlassen, Du erkennst die Abbiegung leicht, sie haben dort die Strecke begradigt, und der Stumpf der alten Fahrspur verlandet im Unkraut, Du würdest aussteigen und Du würdest mir folgen, tausend Schritte lang, eine Welt lang.

Zuerst steht da das Schild „Courtillon 0,1“. Gemeinsam würden wir schmunzeln über die liebenswerte bürokratische Sturheit, die darauf besteht, hundert Meter Distanz zu einem Dorf anzukündigen, in dem man sich schon befindet, denn das erste Haus ist direkt an die Straße gebaut, blinzelt mit kleinen Fenstern in den Verkehr, Spinnweben an den Rahmen wie die verklebten Wimpern eines Langschläfers. Die alte Frau, die hier wohnt, hört mich nicht, wenn ich sie grüße; sie spricht mit niemandem, nur – „putt, putt, putt“ und „so, so, so“ – mit ihren Hühnern, die ihr folgen wie Schoßhündchen. Manchmal läuft eines auf die Straße und wird überfahren, aber die Hühnerfrau, ich habe es schon zweimal beobachtet, zeigt dann keinerlei Emotion, sie nimmt nur einen Henkelkorb, für den sie neben der Türe eigens eine Befestigung in die Hauswand getrieben hat, einen langen Haken, wie man ihn hier sonst braucht, um Blumentöpfe aufzuhängen, und mit dem Korb über dem Arm, als ob sie mal eben zum Einkaufen ginge, spaziert sie auf die Straße hinaus, ohne auf den Verkehr zu achten, ohne Eile, sammelt das tote Tier auf, packt es in den Korb und trägt es ins Haus. Ihre Hühner, eine kleine, altweibisch schwarze Rasse mit zerzausten Kopffedern, trippeln in hektischer Prozession hinter ihr her, auf eine Handvoll Mais hoffend wie auf einen hingestreuten Segen, bis die Frau die Haustür hinter sich schließt, den Schlüssel im Schloss dreht und mehrere Riegel vorschiebt. Drei, vier Minuten später kommt sie wieder heraus und hängt den frisch gewaschenen, noch tropfenden Korb an den Haken zurück. Sie redet weiter mit ihren Hühnern, die durch den Unfall nicht weniger geworden sind (sag nichts, ich weiß, dass das nicht stimmen kann, aber es passt zu der Welt hier im Dorf, wo immer alles gleich bleibt), sie redet auf die Hennen ein, die in unveränderter Zahl um ihre Beine wuseln, als ob sie Angst hätten, ein Wort zu versäumen von ihrem endlosen Monolog.

Zur Rechten dann (wir wären weiter gegangen, nicht Hand in Hand, das hast Du nie gemocht, nur nebeneinander, ohne Berührung, aber wenn Du den Kopf drehst, streifen deine Haare über meine Schulter), zur Rechten in dem Haus wohnt ein Ehepaar, mit dem ich schon manches Glas Wein getrunken habe, die Brossards. Du würdest sie mögen, wenn Du sie kennen dürftest, und sie würden Dich lieben, wie jeder Dich lieben muss, Monsieur würde Dir die Hand küssen, und du würdest lachen, weil die elegante Geste nicht zu seinen geflickten Hosen passt und zu dem verwaschenen Hemd, das sich über seinem Bauch spannt. Madame würde Dich in die Arme nehmen, in ihre immer offenen Arme, sie würde ihre Wange an die Deine legen, links und rechts, und Du würdest den fond de teint riechen, den sie sich immer noch aus Paris schicken lässt; man war mal Dame und hatte Dienstmädchen. Monsieur Brossard war Richter, +im neunzehnten Jahrhundert* sagt er kokett, dabei ist er gerade mal siebzig geworden, wir haben zusammen darauf angestoßen, und er war vor lauter Betrunkenheit so vornehm wie nie. Im Dorf nennen sie ihn le juge, und wenn einer ein Problem hat, mit einer Behörde oder überhaupt, dann kommt er vorbei mit einer guten Flasche Wein, sie setzen sich in den Garten unter einen Baum, und dann wird das besprochen und geregelt.

Das Haus der Brossards ist ganz unter Weinlaub versteckt, vigne vierge, ein Wein, der keine Trauben trägt, nur kleine, harte Samen, es klingt wie Regen, wenn sie zu Boden rieseln, spät im Sommer. (Ja, ich kenne schon die Geräusche aller Jahreszeiten, so lange bin ich schon hier, ein Herbst, ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, und jetzt ist wieder Herbst und ich denke immer noch an Dich.)

Dann – wir sind erst fünfzig Schritte gegangen, oder vielleicht siebzig – kommt das Haus mit der Hecke, die Hecke mit dem Haus. Ein Gebäude aus den sechziger Jahren, nicht besonders schön, nicht besonders hässlich, der Besitzer, Deschamps heißt er, war zur Bauzeit ganz neu bei der Gendarmerie, unterdessen hat er Karriere gemacht und leitet den Posten in Montigny, unserer Mini-Metropole. Das Haus steht zu nahe an der Dorfstraße, es müsste nach hinten versetzt sein, um eine Perspektive zu kriegen, und weil vor dem Eingang kein Platz dafür war, haben sie die Hecke neben das Haus gepflanzt, Buchsbaum, halbkreisförmig geschwungen wie in der Auffahrt eines Schlosses. Bloß dass da kein Schloss ist und keine Auffahrt, nur diese alleinstehende, einsame Hecke, die ihnen über den Kopf gewachsen ist; sie nimmt schon den Fenstern des oberen Stockwerks das Licht. Ich habe Monsieur Deschamps noch nie mit einer Baumschere hantieren sehen, auch nicht seine kleine, übereifrige Frau, aber der Buchsbaum ist immer so perfekt in Form gedrillt, dass er aussieht wie aus Versailles hierher versetzt. (Weißt du noch?) Es ist eine Hecke, vor der müssten Reifröcke aus einer Kutsche steigen, aber da steht keine Kutsche, nur eine ausgeleierte, mit Geranien bepflanzte Schubkarre. Du würdest lachen, wenn Du die Hecke sähest, dieses kluge, stille Lachen, das so viel älter ist als Du. Dann kommt der Hof des Pferdebauern, er ist ein alter dicker Mann, den man von weitem kommen hört, sein Atem rasselt bei jedem Schritt, metallisch und schartig. Er bleibt stehen, wenn man ihn grüßt, nicht aus Höflichkeit, sondern weil er gern stehen bleibt, um nach neuem Atem zu suchen, es blubbert in ihm, die Worte lang schon ertrunken in dem Wasser, an dem er irgendwann selber ersticken wird. Man sagt, er sei Pferdehändler, aber das ist nur noch ein Etikett, so wie der Richter immer noch Richter heißt und der Bahnwärter immer noch Bahnwärter, obwohl hier seit dreißig Jahren kein Zug mehr gehalten hat. Zwei Pferde sind noch übrig, eine schwere, träge Rasse, gezüchtet um Pflüge zu schleppen, geduldig und ausdauernd; jetzt haben sie die Wiese für sich und die leeren Tage. Wenn der Pferdebauer sich auf der Straße heranquält, warten sie schon am Zaun, lassen sich mit Mohrrüben füttern oder mit Äpfeln, und wenn ein Traktor vorbeifährt, auf dem Weg zum Feld, dann heben sie die Köpfe und schnauben.

Sie sind überflüssig geworden wie ich.

(Nein, ich will mich nicht beklagen. Ich will Dir keine Jammerepistel schreiben. Wenn Du meine Briefe schon nicht beantwortest, will ich mir wenigstens vorstellen können, dass sie Dich amüsieren.)

Wenn man sich der Dorfmitte nähert, rücken die Häuser näher zusammen, sie haben sich auf städtisch herausgeputzt und ihre Gärten hinter sich versteckt, als ob sie sich der Tomatenstauden schämten und der wuchernden Gurken. Wer zu den Beeten will, muss zuerst durch die Garage, die früher mal eine Scheune war, und bevor er wieder auf die Straße hinausgeht, wechselt er die Schuhe. Die Grundstücke sind durch immer neue Erbteilungen verwinkelt und verzahnt; man kennt seine Nachbarn, wenn man hier wohnt, hat ihnen seit Generationen in die Fenster gesehen und in die Geschichten.

Man hat mir zum Beispiel (das wird Dir gefallen) von einem Mann erzählt, der konnte sich zwischen zwei Schwestern nicht entscheiden, heiratete schließlich die eine und nahm die andere mit ins Haus, und immer, wenn die ledige schwanger war, musste sich die verheiratete den Bauch ausstopfen, um das Kind später als ihr eigenes ausgeben zu können. Ich habe die Geschichte gehört, als ob sie sich gestern ereignet hätte oder vorgestern, aber als ich Genaueres wissen wollte, stellte sich heraus, dass sie im letzten Jahrhundert spielt. Wie der Mann geheißen hat und seine zwei Frauen, das wusste man nicht mehr zu sagen, aber das Haus, in dem die beiden immer abwechselnd ihre Kinder geboren haben, das konnte man mir noch zeigen.

Die Leute in diesen Häusern sind anders als die am Rande des Dorfes, obwohl es nur ein paar Schritte dahin sind, bürgerlicher, sie haben Jobs irgendwo in der Umgebung, oder sie ziehen sich zumindest an, als ob sie Arbeit haben würden, wenn sich nur welche finden ließe. Am Morgen fahren sie mit ihren Autos weg, lassen die grün lackierten Scheunentore offen stehen, so dass man die Stapel mit den Mineralwasserkisten sehen kann und die sauber aufgeräumte Werkbank, am Abend kommen sie wieder zurück, aus ihren Küchen riecht es nach Zwiebeln und Knoblauch, und wenn man später noch einmal vorbei geht, flackern die Fernsehschirme hinter den Fenstern. In diesem Teil des Dorfes kann ich die Menschen nicht unterscheiden, ich bin noch nicht lange genug da, obwohl ich schon viel zu lange da bin, ich gehöre nicht dazu, ich habe an ihren Beerdigungen nicht geweint und an ihren Hochzeiten nicht den pot de l’amitié getrunken, und überhaupt lernt man die alltäglichen Menschen sehr viel schwerer kennen als die Verrückten.

Jojo zum Beispiel, der gutmütige dicke Jojo, der hundert Kilo wiegt oder hundertzwanzig, weil er beim Essen nicht aufhören kann. Man muss ihm sagen: „Jojo, du hast genug gehabt“, dann schaut er sich den Bissen an, den er in der Hand hält, auf halbem Wege zum Mund, ganz überrascht schaut er ihn an, vorwurfsvoll geradezu, als ob der sich eingeschlichen hätte bei ihm, und legt ihn weg mit einer fast graziösen Geste. „Ich habe damit nichts zu tun“, sagt die Geste, „ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte.“ Auch Jojo hat seine Geschichte, eine Mutter kommt darin vor, die sich zu Tode gesoffen hat, aber eigentlich ist er geschichtslos, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, er kennt nur die Gegenwart, in der er durch das Dorf geht, vom Morgen bis zum Abend, in die Fenster schaut und in die Gärten. Ich weiß nicht einmal, wo er wohnt. Wenn irgendwo Musik erklingt, aus einem Radio, aus einem Fernseher, dann beginnt Jojo zu tanzen, kleine, stampfende Schrittchen, sein Gesicht, das sonst immer voller Falten ist, weil das Denken ihn so anstrengt, sein ernsthaftes Altmännergesicht entspannt sich, er hört etwas, das sonst keiner hört in dem dummen Schlager, und er ist glücklich.

Wir begegnen uns bei unseren Spaziergängen, zwei-, dreimal am Tag, und wir führen immer dasselbe Gespräch. Ich sage „Hallo, Jojo“, er sagt „Hallo“, ich sage „Schönes Wetter“ oder „Es ist kalt heute“ oder „Ob der Regen wohl wieder aufhört?“ und er nickt weise und antwortet: „So muss es sein, das Wetter, so muss es sein.“ Dann gehen wir unserer Wege, unserer ähnlichen Wege, denn auch ich habe nichts anderes zu tun als den Leuten in die Fenster zu schauen und in die Gärten.

Wenn Du hier wärst und Jojo glücklich machen wolltest, dann hättest Du eine Schachtel Streichhölzer für ihn in der Tasche, wie man Zucker bereithält für ein Pferd, Du würdest ihn eins anzünden lassen, und er würde es zwischen den Fingern halten, immer neu fasziniert vom Wunder des Feuers, er würde es abbrennen lassen und nicht zucken, wenn die Flamme bei seinen Fingern ankommt.

Vielleicht würde in diesem Moment der Bürgermeister vorbeikommen, eilig, wie er es immer eilig hat, er würde sein väterliches Bürgermeister-Lächeln aufsetzen und Jojos Kopf tätscheln; er muss sich recken dazu, sich auf die Zehenspitzen stellen in seinen frisch geputzten Schuhen, und Jojo würde zusammenzucken, er mag es nicht, wenn man ihn anfasst. Unser Bürgermeister (merkst du, dass ich „unser“ schreibe, als ob ich hierher gehörte, als ob ich irgendwo hingehörte?), unser Bürgermeister, Ravallet heißt er, hat immer einen Rasierapparat in seinem Schreibtisch, das haben mir schon mehrere Leute erzählt; er hat einen starken Bartwuchs, und mit dunkeln Schatten im Gesicht sieht er aus wie auf einem Fahndungsfoto. Wenn man einen Termin bei ihm hat, erzählt man im Dorf, hört man immer erst das Apparätchen summen in seinem Büro, und wenn er dann „Entrez!“ ruft, und man tritt ein, riecht er nach Rasierwasser. Er würde Dich sehr höflich begrüßen, unser Bürgermeister, er hat so eine Art, einen Diener zu machen, mehr deutsch als französisch, er würde Dir die Hand reichen und sich dabei überlegen, wer Du wohl sein könntest. Ein oder zwei Tage später würde er sich dann bei mir erkundigen, quasi zufällig: Gefällt es ihr hier bei uns, Ihrer Freundin?* Man fragt nicht direkt, wenn man etwas wissen will in Courtillon, und das ist auch gut so, denn wie sollte ich ihm erklären, wer Du bist und was Du mir bedeutest?

Die mairie, wo der Bürgermeister residiert – zweimal in der Woche, jeweils eine halbe Stunde, er hat noch andere, wichtigere Ämter – ist kein imposantes Gebäude, auch nicht, wenn an Feiertagen die beiden Fahnen vor dem Mittelfenster hängen. Um dem Eindruck von Staatsmacht ein bisschen nachzuhelfen, hat man die Umrisse von mächtigen Steinquadern auf die Fassade gepinselt, aber das muss auch schon wieder viele Jahre her sein; unter dem bröckelnden Verputz, vom Regen frei gewaschen, wird der Schriftzug École wieder sichtbar. Als es noch keine Schulbusse gab, um die wenigen Kinder am Morgen einzusammeln und am Abend wieder abzuliefern, wurde hier unterrichtet.

Wir sind jetzt mitten im Dorf, fünfhundert Schritte zum einen Ende, fünfhundert zum anderen, die Straße macht eine kleine Biegung, und genau am Scheitelpunkt steht das Haus von Mademoiselle Millotte. Stell dir ein Puppenhaus vor, voll gestopft mit Möbelchen und Erinnerungsstückchen, und dazu eine gebrechliche alte Dame, eine kokette Greisin, immer mit einem großen, silbernen Kreuz um den Hals; sie schäkert mit dem lieben Gott, wie sie früher mit den Männern geschäkert hat, ein langes Leben lang. Ihr Haus muss früher das Pfarrhaus gewesen sein, es hat einen kleinen Vorbau, in dem man Vaganten und Bettler abfertigen konnte, ohne dass sie einem beim Essen störten, und in diesem Vorbau sitzt nun Mademoiselle Millotte in ihrem Rollstuhl, vom Morgen bis zum Abend, vom Frühjahr bis zum Winter, und überwacht das Geschehen, die halbe Dorfstraße links und die halbe Dorfstraße rechts. Wenn es kalt wird, hüllt sie sich in Decken und Schals, immer noch einen und noch einen, es sieht aus, als ob im Haus eine Party stattfände und die Gäste hätten ihre Mäntel auf dem Rollstuhl abgelegt, achtlos, und mitten drin in dem Kleiderberg lauert ein altersfleckiges Vogelgesichtchen mit hellwachen Augen.

Vieles, was ich von Courtillon weiß und von seinen Bewohnern, hat mir Mademoiselle Millotte erzählt; sie sieht alles und vergisst nichts. Sie hat mir exakt den Pelzmantel beschrieben, den eine Dorfbewohnerin aus Paris mitgebracht hatte, vor mehr als vierzig Jahren, und bei dessen Anblick ihr sofort klar gewesen war, dass die Sache ein böses Ende nehmen würde. „Man trägt keine Pelzmäntel hier im Dorf, das können Sie nicht wissen, Monsieur, Sie sind nicht von hier; man kann sich auch keinen Pelzmantel leisten, wenn man in einem Büro arbeitet, nicht einmal in Paris, man konnte sich denken, wie sie dazu gekommen war, und als sie dann diesen Mann geheiratet hat, er war Lastwagenfahrer und viel unterwegs, da hat sie ihn natürlich betrogen, bis er einmal früher nach Hause kam, es war eine traurige Geschichte, sie wollte den Pelzmantel verkaufen, um den Arzt zu bezahlen, und da stellte sich heraus, dass er nur zweite Qualität war, zusammengesetzt aus lauter kleinen Stücken.“

Es ist nicht der Klatsch, der sie am Leben erhält, sie könnte darauf verzichten, ungern aber doch, wie sie aufs Gehen verzichten gelernt hat und auf die Süßigkeiten, die sie nicht mehr verträgt. Aber ihre Welt will sie ordentlich haben, übersichtlich wie die Dorfstraße, nicht sauber, aber in allen Punkten erklärbar. Es stört sie, wenn etwas unlogisch ist, nicht so, wie es sein müsste, dann spielt sie daran herum, wie man mit der Zunge an einem wackligen Zahn herumspielt, tagelang, denkt nach und kombiniert und wird wieder ein paar Jahre jünger dabei.

Was sie sich wohl zusammenreimen würde, wenn sie uns beide zusammen sähe? Mich hat sie eingeordnet ins System des Dorfes: unverheiratet, vorzeitig pensioniert, aus gesundheitlichen Gründen, hat sich nach Frankreich zurückgezogen, weil man hier billiger leben kann – das passt alles zusammen. Aber wenn Du plötzlich da wärst (ach, wenn Du doch da wärst!), wenn wir an ihrem Ausguck vorbeigingen, freundlich grüßend, wenn wir vielleicht sogar stehen blieben, um uns die Fassade der Kirche anzusehen, gleich nebenan, das wäre ein Rätsel, das könnte nicht einmal Mademoiselle Millotte durchschauen. Ich durchschaue es ja selber nicht, und ich habe es gelebt.

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Charles Lewinskys „Johannistag“

Hierzulande kennt jedes Kind den in Zürich lebenden Charles Lewinsky als Autor der Freitagabend-Sitcoms „Fascht e Familie“ und „Fertig luschtig“. Selbstverständlich ist dieser Erfolg ein zweischneidiges Schwert. Zwar hat der 54-jährige Zürcher Regisseur, Dramaturg und Theaterautor mit den satirischen Romanen „Mattscheibe“ (1991) und „Schuster!“ (1997) bewiesen, dass auch (oder gerade) ein Quotenmatador die Fernsehindustrie mit beißendem Spott vorführen kann; doch traut man ihm ein Werk zu, das über das Kalkül geistvoller Unterhaltung hinausgeht? „Johannistag“, Lewinskys dritter Roman, ist eine Überraschung. Er zeigt den Autor als sensiblen, umsichtigen und eigenständigen Erzähler auf dem Weg zur großen Form.

„Die Welt ist tausend Schritte lang.“ So beginnt der Ich-Erzähler seinen Bericht aus Cartillon, einem verschlafenen südfranzösischen Straßendorf, dessen Personal er mit Simenon’schem Strich zeichnet: präzis, atmosphärisch dicht, ohne Hast, doch auch ohne Umständlichkeiten oder Manierismen. Den ehemaligen Richter Brossard, „noch aus dem 19. Jahrhundert“, wie er kokett sagt, und seine Frau, die stets nach dem „fond de teint“ riecht, den sie sich aus Paris schicken lässt, den Bahnwärter Charbonnier, der immer noch Bahnwärter heißt, obwohl hier seit dreißig Jahren kein Zug mehr gehalten hat, den jovialen Karrieristen Ravallet, der zwei halbe Stunden pro Woche als blaurasierter Bürgermeister amtet, Mademoiselle Millotte, eine so gebrechliche wie kokette Greisin, die in einem Puppenhaus voller Erinnerungen lebt – diese und ein Dutzend weiterer Figuren vergisst man nicht mehr. Zunehmend gebannt findet man sich im Kosmos dieses Dorfes, in dem jeder jeden zu kennen scheint und in dem doch jeder mehr weiss, als er sagt.

Wer aber spricht? Ein Fremder ist es, der sich hier niedergelassen hat. Er richtet das Wort an eine Frau, die ihm abhanden gekommen ist. Mit lustigen und nachdenklichen, zärtlichen und zornigen Briefen umwirbt er sie. Erst im Lauf des Buches erfährt der Leser, wer sie ist: seine große Liebe, Schülerin des deutschen Gymnasiums, an dem er Französischlehrer war; die Affäre hat ihn sein Amt gekostet. Nun ist er hier und beschwört sie, nachzukommen. Wird auch sie alles hinter sich lassen? Er hofft und schreibt und hofft, bis ihr Psychologe ihm mitteilt, er möge im Interesse seiner Klientin doch von weiteren Zudringlichkeiten absehen. „Bitte, sieh es ein“, hat sie daruntergeschrieben. Das ist das Ende. Mit der Hilfe von Jojo, dem Dorfidioten, montiert er die Räder seines Autos ab und wirft sie in den Fluss.

Nun, da er zu Ende ist mit allen Träumen, will er sich ganz auf die interesselose Beobachtung des Dorflebens zurückziehen. In dem brodelt es, seit der Gemeinderat sich über der Frage, ob er den Bau eines Kieswerkes und eines Campingplatzes zulassen soll, entzweit hat. Der Hader bringt alte Geschichten, die bis in die Tage der Résistance zurückreichen, wieder zum Vorschein: Geschichten von Treue und Verrat, Ehebruch und Kindsmissbrauch. Hier zeigt sich die Kehrseite der Dorfidylle: die Hölle eines geschlossenen Systems der Erinnerung und Vergeltung, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Lewinsky hat die verzweigten Handlungsstränge zu einem komplizierten, aber plausiblen Knoten geschürzt, den er auch überzeugend löst. Handwerklich ist an seinem Buch nichts auszusetzen; sprachlich und dramaturgisch ist es fast allem, was die Schweizer Literatur in den letzten Jahren an Kriminalromanen hervorgebracht hat, überlegen. Doch damit ist das Potenzial dieses Autors nicht erschöpft. Was er wirklich kann, zeigen die ersten 90 Seiten von „Johannistag“ – bevor der Plot das Kommando übernimmt und die Textur vergröbert, indem er die Details funktionalisiert. Lewinskys Kunst der Schilderung käme auch ohne Indizienketten, ohne ausgeklügelte Rätsel, ohne telegenen Showdown aus. Die tausend Schritte Welt, mit seinen Augen gesehen, wären vollauf genug.

Manfred Papst

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Heiliger Johannes, rette dich selbst

Provinz-Revolution:

Charles Lewinskys Roman «Johannistag»

Wenn binnen Jahresfrist Herrscher stürzen und Reiche implodieren, versagt das übliche Zeitmaß. Auch das Dorf Courtillon ist Schauplatz einer solchen Revolution gewesen, die von August bis Juni währte. Erst die Chronistenpflicht eines deutschen Gymnasiallehrers macht sie der Welt bekannt.

Der „deformierte Professionelle“ kam in die südfranzösische Provinz als ein Fremder. Er hoffte, von ihr gerade so kurz unterhalten zu werden, wie im Wartezimmer ausgelegte Zeitschriften die Patienten unterhalten. Fremd aber konnte der Gast in seinem unvollendeten Steinhaus nur bleiben, solange er Kontakt mit der Heimat und der jungen Frau hielt, die allein jene ausmacht. Als ein Brief diese Verbindung endgültig kappt, wird aus dem Fremden ein Chronist und aus der Chronik wieder «meine eigene Geschichte, verdreht und verrenkt». Das winzige Dorf weigert sich, dem Fliehenden die ersehnte Ablenkung zu bieten. Statt dessen kehren die Erfahrungen des Lehrers wieder auf den Gesichtern und in den Lügen der Leute von Courtillon.

Seit die fünfzehnjährige Valentine aus dem Fenster sprang und ihre Mutter den Nachbarn des Lehrers, Jean Perrin, mit dem sie vor vier Jahren ein kurzes Verhältnis hatte, lautstark zum Schuldigen erklärte, «scheinen die Uhren schneller zu laufen». Valentine, eine fallsüchtige Kettenraucherin mit Engelsgesicht, verbindet sich bald darauf durch ein sadomasochistisches Ritual nebst Blutschwur mit zwei Jungen aus dem nahe gelegenen Erziehungsheim, damit diese Jean verprügeln. Wenig später wird die älteste Bewohnerin des Dorfes ermordet, und Jean versucht den Bürgermeister zu erpressen. Diese Verbrechen rühren an Courtillons Vergangenheit während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Dass dem Lehrer kurz nach seiner Ankunft eine Begebenheit aus dem neunzehnten Jahrhundert erzählt wurde, „als ob sie sich gestern ereignet hätte“, war ein Vorbote solch revolutionärer Zeitenkollision.

Der namenlose Pädagoge zog unfreiwillig in die „Sandkastenwelt“. Das „Dorf der alten Leute, die sich ihre Erinnerungen um die Schultern legen wie warme Mäntel“, nimmt einen zwangspensionierten Frührentner auf. Hätte dessen Liebe nicht einer minderjährigen Schutzbefohlenen gegolten, wäre Courtillon weiterhin unter sich geblieben. Nun jedoch leckt ein Langzeitgast seine Wunden und pflegt seine Eitelkeit inmitten einer ähnlich deformierten Umgebung. Der 319 Seiten lange Brief, gerichtet an das Mädchen, an sich selbst und endlich an die Nachwelt, ist Lobgesang und Nekrolog in eigener Sache. Viel hält der Ich-Erzähler sich zugute auf seine Amour fou und auf die akademische Intelligenz. Am Selbstmitleid berauscht er sich wie an der französischen Sprache, die etwa, wörtlich übersetzt, einen Dietrich Nachtigall nennt, eine Halskrause nach der Göttin der Weisheit bezeichnet und von einem guten Wein sagt, er „geht runter wie ein kleiner Jesus im Samthöschen“.

Die Dorfgemeinschaft erscheint dem Einzelgänger von Tag zu Tag deutlicher als eine Variante der eigenen Psyche. Mademoiselle Millotte, die mit ihrem „altersfleckigen Vogelgesichtchen alles sieht und nichts vergisst“, will ihre kleine Welt überschaubar halten. Deshalb spielt sie dasselbe „Zusammensetzspiel“ wie der nicht minder neugierige Lehrer, der Detail um Detail aneinanderreiht, damit die Lösung zugleich über ihn selbst Auskunft gebe.

Perrin, ein hauptberuflicher Bastler und Tagträumer, wohnt nicht zufällig dem Lehrer am nächsten. Sein Geburtstag fällt mit dem des Täufers zusammen, der deshalb Saint Jean gerufene Familienvater ist die travestierte Abart des Lehrers. Der heilige Johann redet viel, er sammelt Worte mit derselben Leidenschaft wie Werkzeuge oder Holzscheite, da nur Dinge Gewissheiten schenken. Vor allem aber kämpft er für seine Heimat, will die Ansiedlung eines Kieswerks verhindern und schreckt selbst vor Erpressung nicht zurück.

Der Kampf, den Jean ficht, ist ganz nach des Lehrers Geschmack. Nie, so schreibt er, dürfe das Paradies am Flussbegradigt oder trockengelegt werden, nie die kapitalistische Ordnung das schöne Chaos verdrängen, nie auch dürften die kommerziellen Interessen des Weinhändlers Bertrand, der „lacht, als ob er es in einem Kurs gelernt hätte“, das letzte Wort behalten. Genauso aber kommt es. Jeans doppelter Einsatz, seinen guten Ruf trotz Valentines Fenstersturz zu behalten und das Flussidyll vor den Baggern zu retten, war vergeblich. Der Lehrer notiert die Niederlage Jeans mit der routinierten Melancholie dessen, der seine Feigheit folgenlos durchschaut. Selbst die bisher letzte Spur aufklärerischen Furors fehlt, die unverdrossen repetierte Rede von der Maschine Mensch und ihren erfundenen Religionen, verleugneten Wahrheiten. Der Chronist, der ein Fremder war, ist ein Mitschuldiger geworden.

Der Zürcher Drehbuchautor und Regisseur Charles Lewinsky hat 1991 einen zynischen „Fernseh-Roman“ und sechs Jahre danach den „Roman einer Talkshow“ veröffentlicht. Beide ließen ein derart fulminantes Werk wie dieses nicht erwarten. Zwar funktioniert darin die Spannungsdramaturgie lehrbuchmäßig, manchmal auch knirscht die mechanische Abfolge von Liebesleid und Spürsinn eher, als dass die biographische Rückschau das fremde Jetzt erhellte. Doch weisen die leichtfüßige Beschreibung eines Dutzends durchweg unverwechselbarer Charaktere auf engstem Raum und die von Trauer grundierte Deutung ländlicher Ausnahmezustände Lewinsky als einen sprachmächtigen und klugen Romancier aus. Zudem ist die Kapitulation des Lehrers vor seiner idealisierten Vergangenheit ein Abgesang auf jene Generation, die Revolutionen erhoffte und Selbstgerechtigkeit erntete.

Alexander Kissler

Zurück zur Übersicht